ウキ釣りのパーツって多いよね

こんにちはペン助です。

前回、太刀魚の電気ウキ釣りの記事を書きました。

初心者さんには「全部入りのセット仕掛け」をおすすめしました。説明書どおりに糸を通すだけで仕掛けが完成するので、難しいことを考えずに始められます。ただ、初めてのときって「自分に作れるかな…?」ってちょっと不安になりますよね。

何度か釣りをしている人でも、「このパーツって何のためについてるんだろ?」って思うことがあるはず。

そこで今回は、ウキ釣りで使うパーツを一つひとつ取り上げて、役割や意味をイラスト付きでわかりやすく解説していきます!

「仕掛けを結ぶのが苦手…」

「不器用でちゃんとできるか心配…」

そんな方も安心してください。ウキ釣りで使う結び方は、実はこれだけ覚えれば十分!

一度チェックしておけば、仕掛け作りの不安は一気に解消できますよ。

各パーツの役割

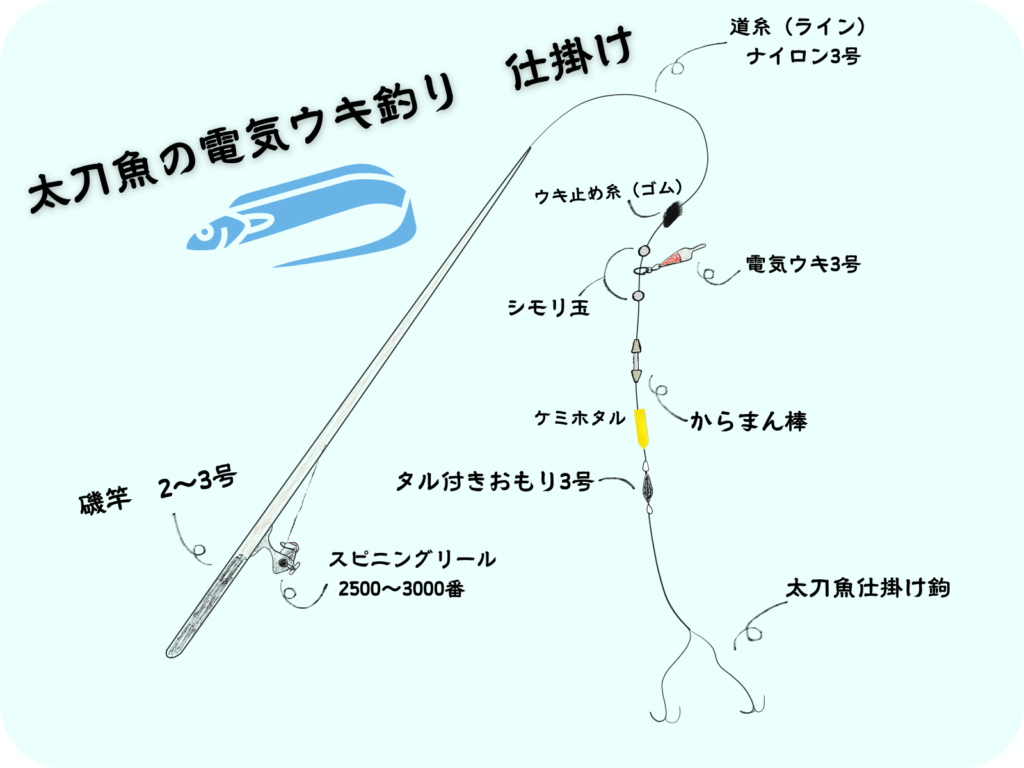

仕掛けの全体図

今回紹介する仕掛けで使うパーツは、

「ウキ止め糸」「シモリ玉」「電気ウキ」「からまん棒」「ケミホタル」「おもり」「鉤」 の7つ。

これが一番スタンダードで、初心者からベテランまで広く使われている電気ウキ釣りの基本形です。

それぞれにちゃんと意味と役割があって、どれか一つ欠けても仕掛けは成り立ちません。

では、さっそく一つずつ見ていきましょう!

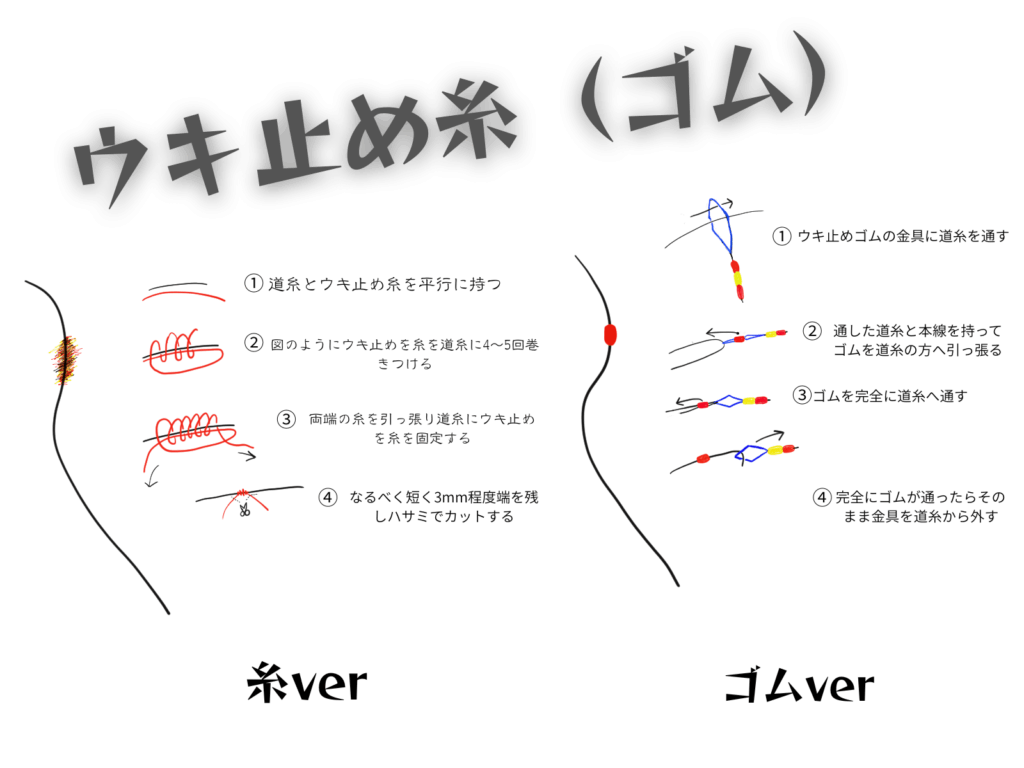

ウキ止め糸(ゴム)

ウキ止め糸の役割

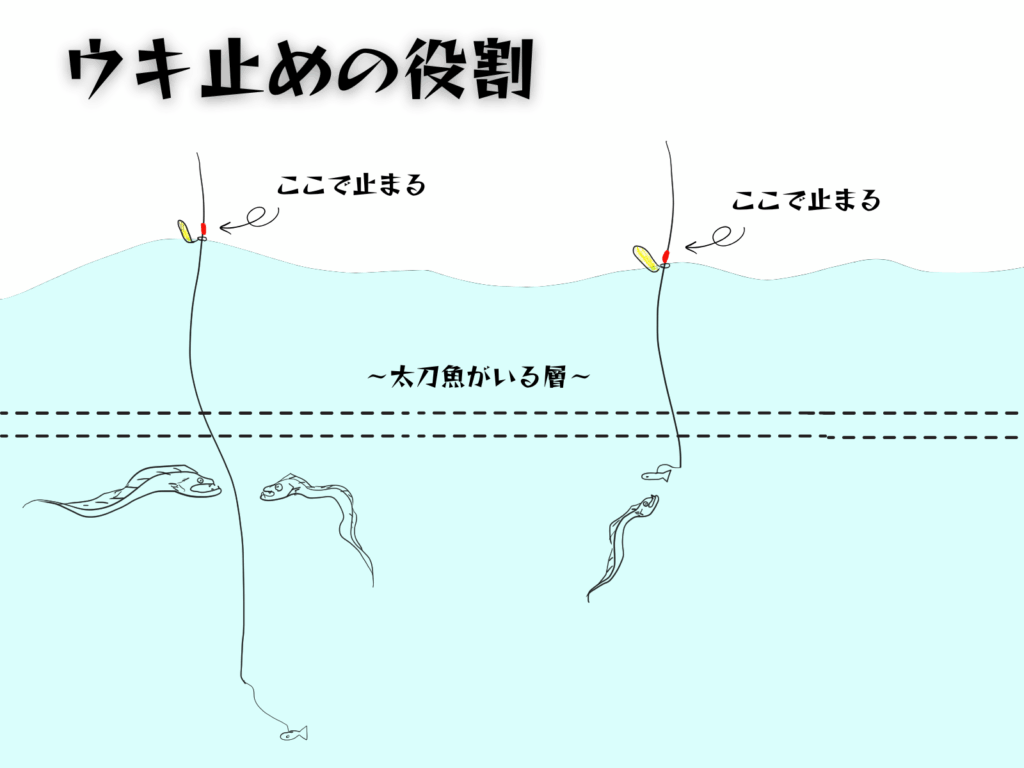

ウキ止め糸は、その名の通り ウキの動きを止めるための糸 です。

ウキ釣りでは、糸の上をウキが自由に上下に動きます。もし止めるものがなければ、仕掛けはどこまでも沈んでしまい、狙った深さ(=タナ)に合わせることができません。

そこで必要になるのが「ここまで沈んだらストップ!」という目印。これがウキ止め糸なんです。

タチウオは基本的に 中層〜表層を回遊する魚。だからこそ、ウキ止めでタナを正確に合わせられるかどうかが、釣果を大きく左右します。

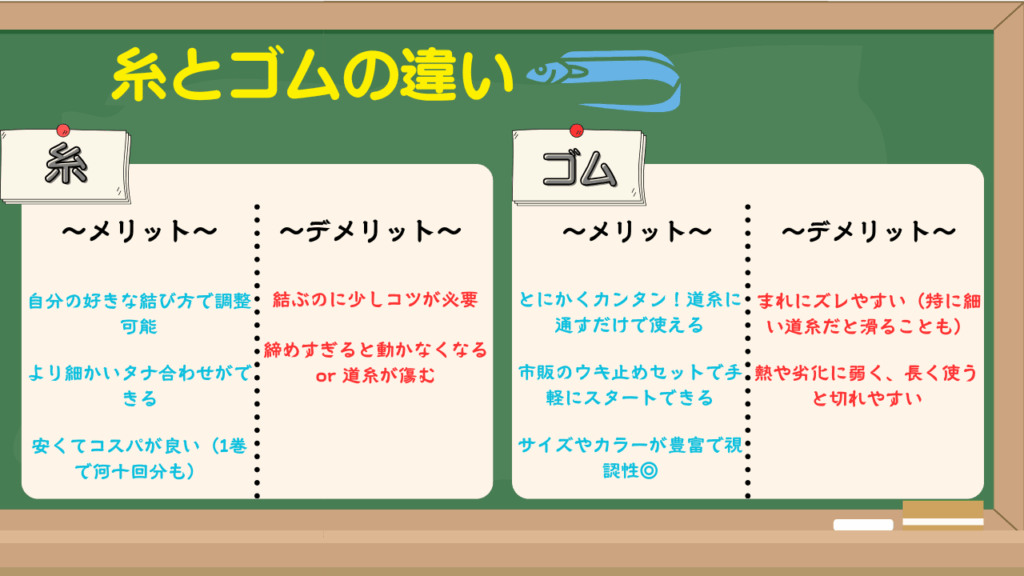

ウキ止め糸とゴムの違い

糸とゴムのメリット、デメリットをまとめました。

糸のメリット

・自分の好きな結び方で調節可能・・・・自分のやりやすい結び方で取り付けられるので、自由に調整できます。

・より細かいタナ合わせができる・・・・ウキ止めの位置を少しずつ動かせるので、タナ(魚がいる深さ)を細かく調整しやすいです。

・安くてコスパが良い(1巻で何十回分も)・・・・ゴムと比べて価格が安くて、1つ買えば何回も使えるので、とてもコスパがいいです。

糸のデメリット

・結ぶのに少しコツが必要・・・・正しく結ぶには少し練習が必要ですが、慣れればかんたんです。

・締めすぎると動かなくなる or 道糸が傷む・・・・強く締めすぎると、ウキ止めが動かなくなったり、道糸が傷んでしまうことがあります。

ゴムのメリット

・とにかく使い方がかんたん!・・・・道糸に通すだけで使えるので、初心者でもすぐに使い始められます。

・市販のセットで手軽に始められる・・・・釣具店やネットショップでウキ止めゴムがセットになって売られているので、すぐに釣りの準備ができます。

・サイズや色がいろいろ選べて見やすい!・・・・道糸の太さや見やすさに合わせて、いろんなカラーや大きさから選べるので便利です。

ゴムのデメリット

・たまにズレやすいことがある・・・・特に細い道糸を使っていると、ウキ止めゴムがすべってずれてしまうことがあります。

・熱や経年劣化に弱い・・・・時間が経ったり、暑い日などに使っていると、ゴムが弱くなって切れやすくなる場合があります。

初心者にはウキ止めゴムがおすすめ

釣りを始めたばかりの方には、ウキ止めゴムを使うのがおすすめです。

その理由は、とにかくかんたんで失敗が少ないから!

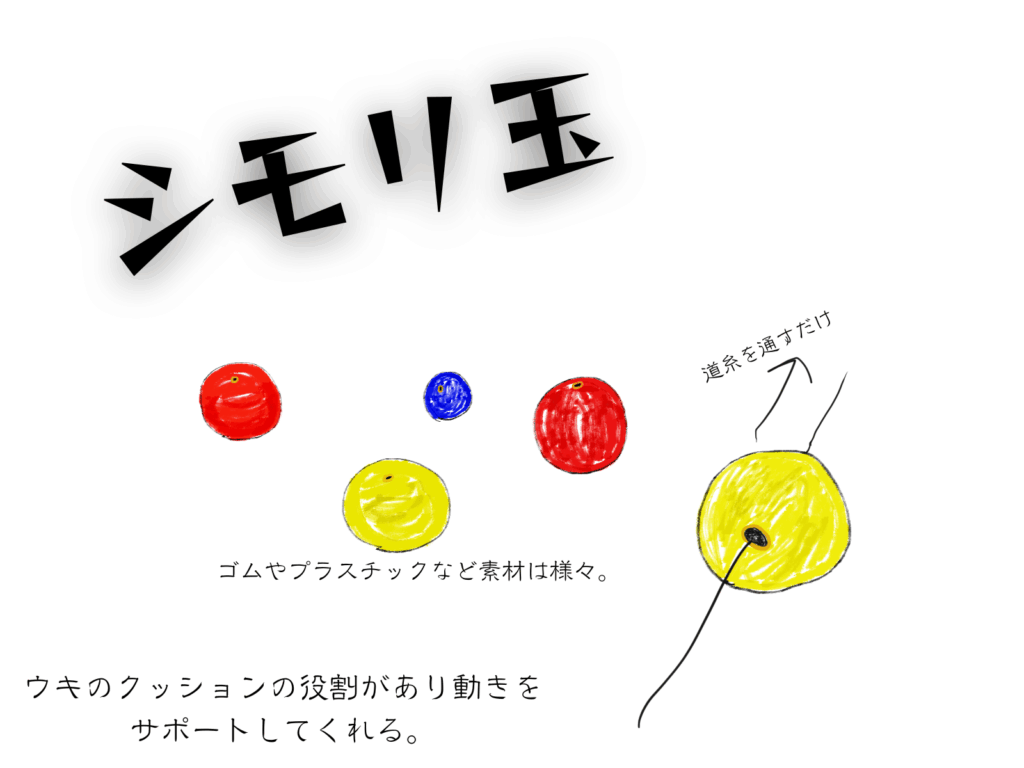

シモリ玉

シモリ玉の役割

シモリ玉は、糸に通して使う小さな丸いビーズのようなパーツです。

ウキ釣りの仕掛けで、ウキ止め糸とウキの間、ウキと下部のパーツの間に入れることで、ウキの動きを正しくコントロールする役割があります。

このシモリ玉がないと、ウキの穴やウキを接続しているパーツにウキ止め糸が通ってしまいます。ウキを止める役割であるウキ止めが機能しなくなってしまうんですね。

ウキを挟むようにシモリ玉を付けるのは、下のパーツをウキと干渉させない為、ウキをスムーズに動かす為にです。

メーカーによって表記が変わりますが、「S」「M」「L」「LL」サイズがあります。

電気ウキ

電気ウキの役割

暗い時間でもアタリ(魚が食った合図)が見えるようにするためのパーツです。太刀魚は暗くなってからの釣りになるので普通のウキでは全く見えません。

ウキの中にリチウム電池を入れて光らせます。とても明るく光るので、おおよそ 30〜50メートル先までしっかり見えてあたりを取る事ができます。

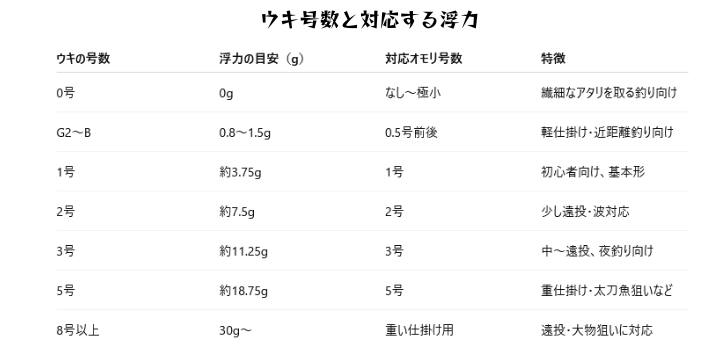

ウキの号数と浮力

ウキの号数とは、そのウキが支えられるオモリの重さです。

つまり、「何号のウキには、何号のオモリをつけるとバランスがいいのか」を示しています。

浮力>オモリではウキが浮きすぎて感度が鈍くなってしまうし、浮力<オモリではウキが沈んでしまいます。

オモリにも号数が設定されているので、基本的にはウキの号数=オモリの号数で大丈夫!初めのうちは、3号のウキに3号のオモリをセットで大丈夫です。

詳しく知りたい方へ、号数と重さの表をまとめました。参考にして下さい。

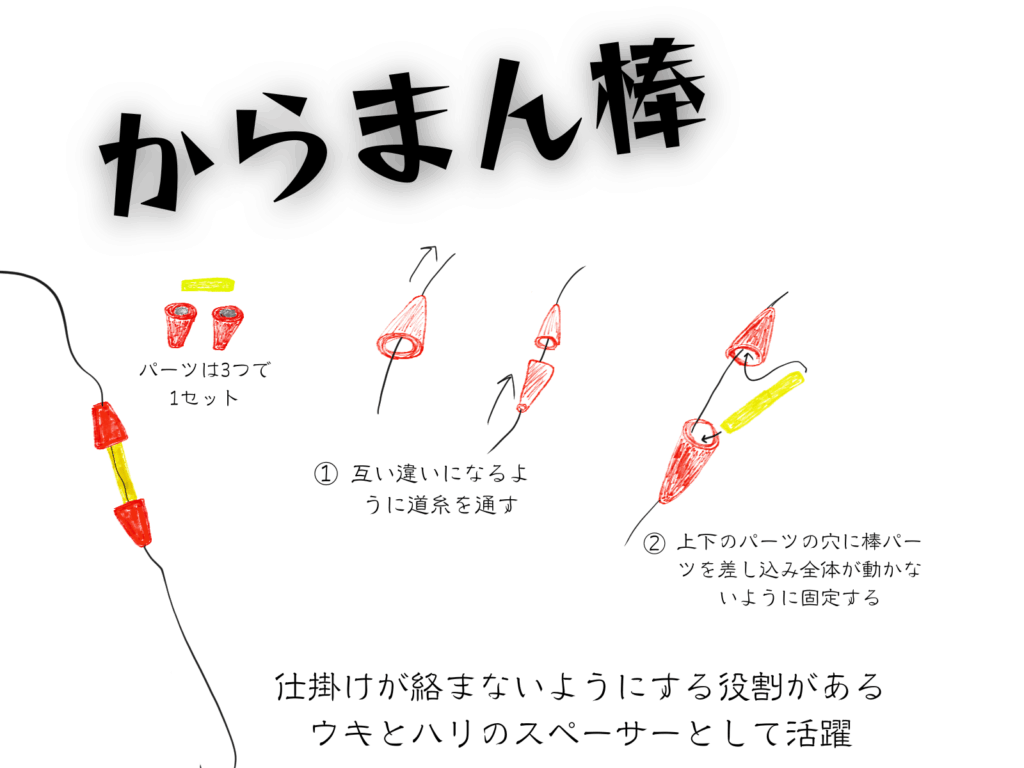

からまん棒

からまん棒の役割

からまん棒は、細くて軽いプラスチック製の棒状パーツと、それを固定する2つのゴムパーツで出来ています。

名前の通り、仕掛けが“絡まん”ようにしてくれる=絡み防止のための道具です。

| 絡み防止 | キャストや潮の流れでも仕掛けが絡みにくい |

| 食い向上 | エサが自然に漂って魚に違和感を与えにくい |

| アタリが明確 | ウキの動きが伝わりやすくなる |

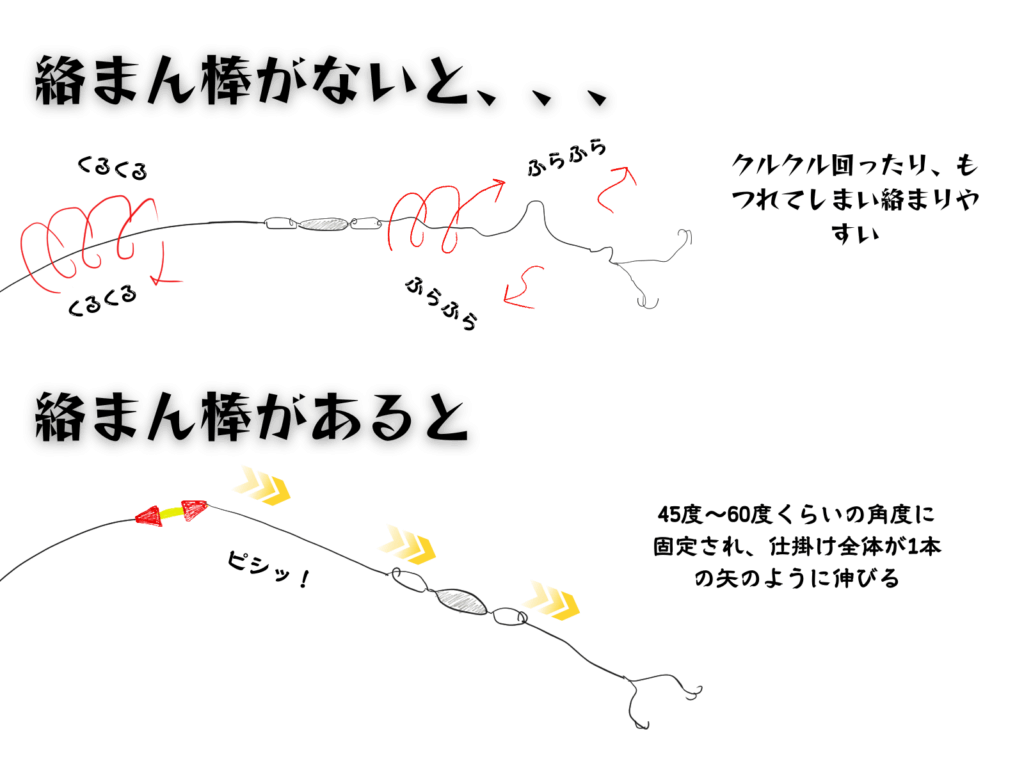

絡まん棒がないと、仕掛けを投げた時にハリとラインが絡みまくって釣りにならなくなります。

でも、なんで付けただけで仕掛けが絡まなくなるのでしょう?

仕掛けが絡まなくなる理由

仕掛けを投げるとき(キャスト時)、仕掛け全体がまっすぐ一直線に伸びていることが大事です。

そのためには、道糸とハリスの接続部分の角度を安定させることがカギになります。

ここで活躍するのが「からまん棒」です。

通常、道糸とサルカンを直接結ぶと、そこがフニャっと自由に動いてしまい、キャスト時にクルクル回ったり、もつれやすくなります。

しかし、その間にからまん棒を入れることで道糸とハリスの間に 「45度〜60度くらいの角度」が自然に作られます。

- この角度があることで、キャスト時に仕掛けが横に回転せず、まっすぐ後ろに引っ張られる形になりやすい

- ハリスが棒の先端から斜め下に伸びるため、自然に“仕掛け全体が1本の矢のように伸びる”動きになります

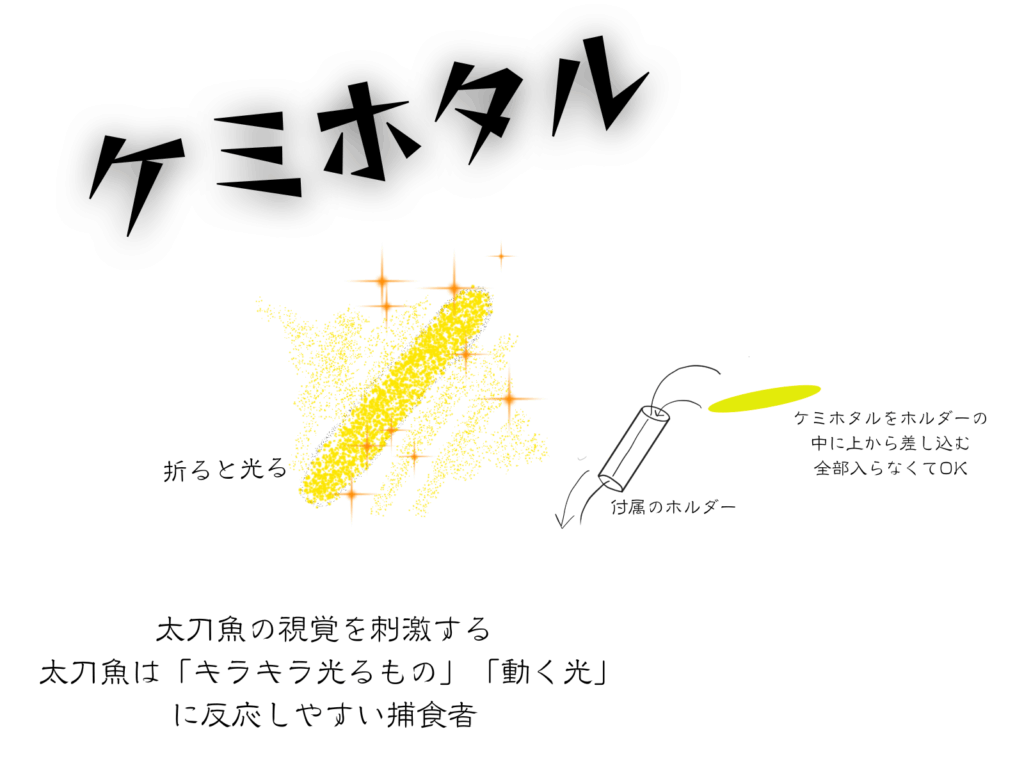

ケミホタル

ケミホタルの役割

太刀魚釣りには欠かせない折ると発光する化学発光体です。太刀魚は「光」「キラキラ動くもの」に反応する肉食魚なので、遠くの太刀魚にも見つけてもらいやすくなります。

また仕掛けにケミホタルをつけておくと、アタリがあった時に「光が横に走る」のが見えるようになり、合わせのタイミングが図りやすくなります。

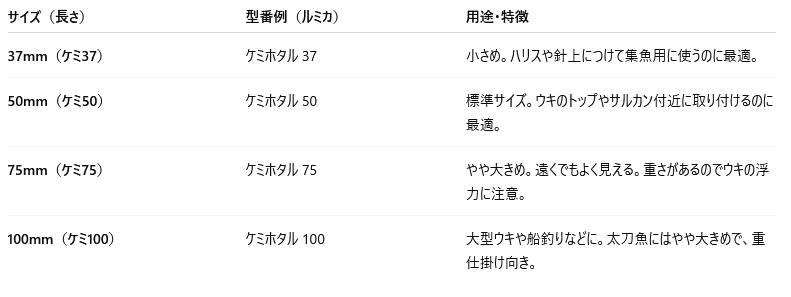

ケミホタルのサイズ選び

mm数でサイズが何種類か発売されてます。太刀魚釣りで使用するなら50mmサイズが一般的。表をまとめました。

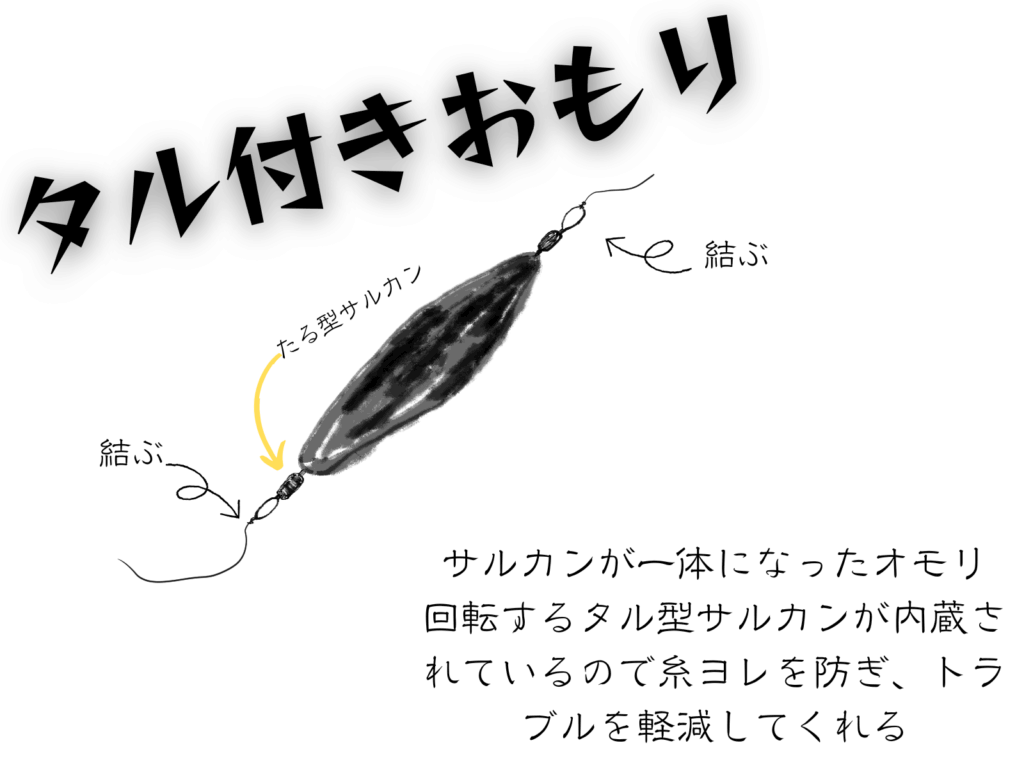

タル付きおもり

タル付きおもりの役割

くるくる回るタル型サルカンが一体になったおもりです。エサや針を適切なタナ(水深)に沈めるために使います。通常は「オモリ+サルカン」と2つ別で準備が必要ですが、タル付きオモリなら1つで済むので、仕掛けが簡単&時短になります。

魚が暴れたり、潮流で仕掛けが回転すると、道糸がねじれて「糸ヨレ」が起きてしまいますが、タル付きオモリは、回転するタル型サルカンが内蔵されているので、糸ヨレを防ぎ、トラブルを軽減してくれます!

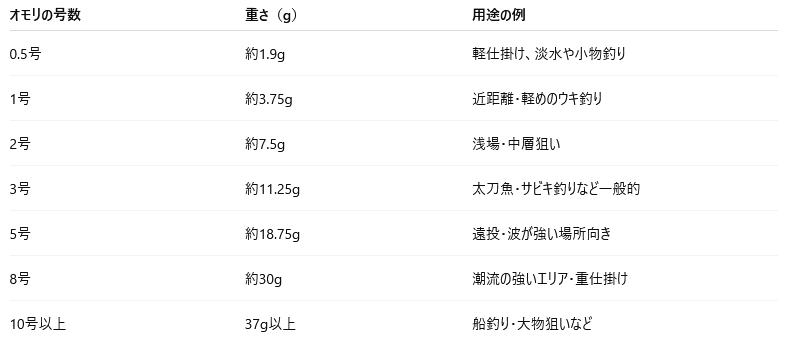

おもりのサイズ選び

オモリの「号数」とは、オモリの重さの単位です。釣りでは 「○号=約3.75g × ○」 で換算されます。電気ウキの解説でも説明しましたが、浮力>オモリではウキが浮きすぎて感度が鈍くなってしまうし、浮力<オモリではウキが沈んでしまいます。

初めのうちはウキの号数=オモリの号数で大丈夫。3号ウキを選んだのなら、オモリも3号を選びましょう。

オモリ号数と重さの表をまとめたのでどうぞ。

おもりの結び方

太刀魚の電気ウキ釣りで、唯一パーツの糸を結ばなければならないのがこのパーツです。リールから出た道糸と、ハリについているハリス(仕掛け糸)を自分で結ばなければなりません。釣りを始めたての方にとって一番の難関です。

結び方は、ひとつだけ覚えれば大丈夫!。簡単な結び方を最後にイラスト付きで紹介するので、これだけは覚えておきましょう。大丈夫、簡単に覚えられます。

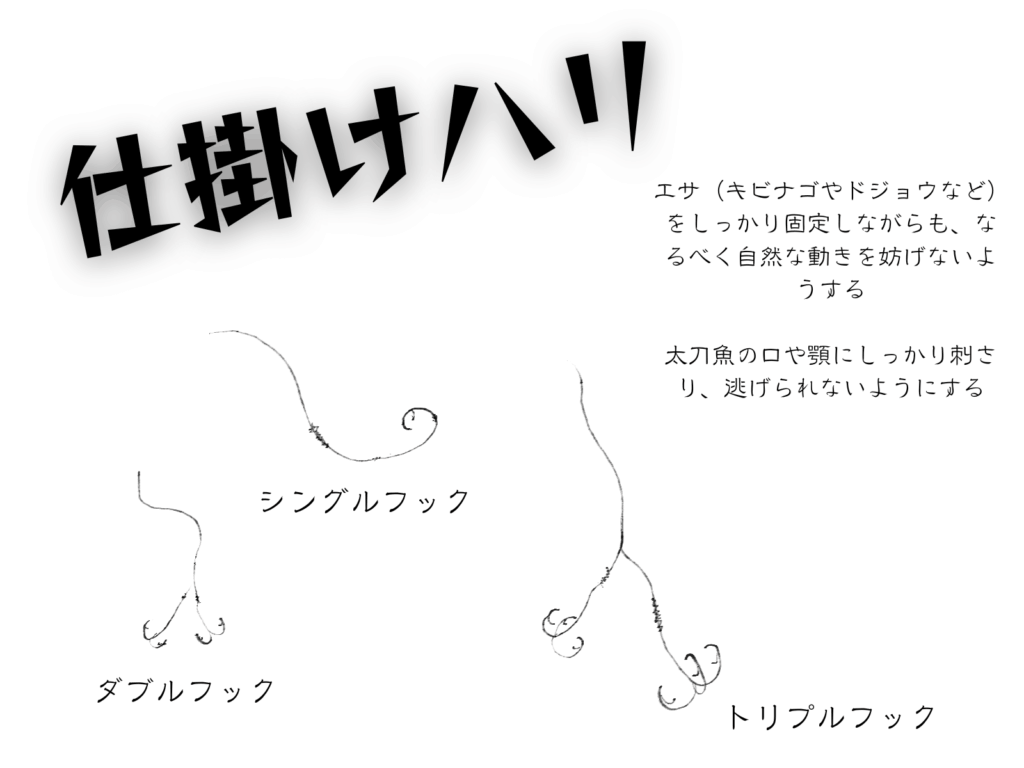

太刀魚仕掛けハリ

仕掛けハリの役割

魚の口にしっかり刺さることで魚を逃がさないためにある魚を掛ける(フッキング)ためのパーツです。

太刀魚は口が細くて硬く、歯も鋭いため、針の形や刺さりやすさがとても重要。太刀魚の口は細長く、硬く、鋭い歯がびっしり生えています。口の中が狭く、硬いため、針が刺さりにくので、太刀魚専用のハリを選ぶ事をおすすめします。

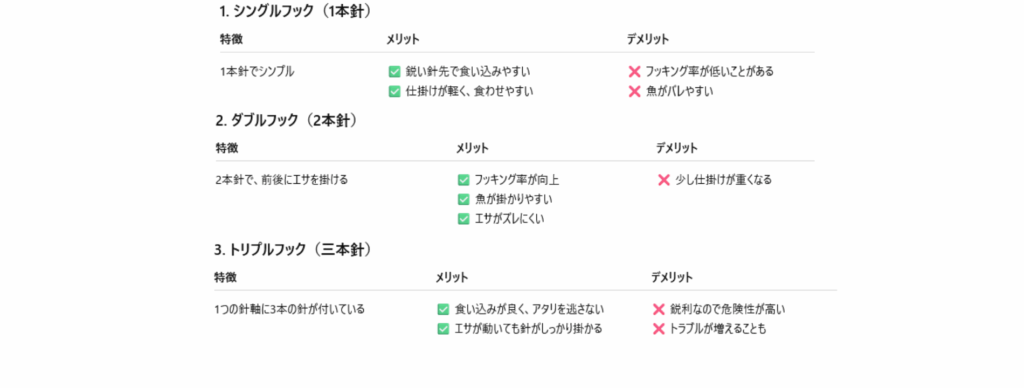

ハリの種類

太刀魚釣りでは、針の種類や形状が釣果に大きく影響するので、状況に応じて使い分けることが重要です。主に3種類のハリが発売されているので表にまとめました。

おすすめはダブルフックです。基本のエサとなるキビナゴの頭とお腹にハリをセットできます。シングルフックに比べハリが刺さる確率が高く、トリプルフックほどトラブルありません。

始めはダブルフックをセットし、「アタリはあるけどハリに掛からない」という状況であればトリプルフックに変えるのもおすすめです。

まとめ

太刀魚の電気ウキ釣りでは、仕掛けの各パーツごとの役割や正しい組み方を理解することで、釣果に大きな差が出ます。

ウキ止め糸やシモリ玉、からまん棒、電気ウキ、タル付きオモリ、ハリの種類など、1つ1つのパーツがしっかり意味を持って機能してる事が分かりましたね。

夜の海で光る電気ウキのアタリをじっくり待ち、ガツンとくる太刀魚の引きを楽しむためにも、正しい仕掛けづくりと丁寧な準備が何よりの近道です。

これから本格的に始まる太刀魚シーズン。たくさん釣って美味しく料理して下さいね!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b12f9c7.da5ef8e0.4b12f9c8.aeec9aaf/?me_id=1406913&item_id=10081070&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuguruyahonpo%2Fcabinet%2Fsuguruya89%2F4941430060683-1-31_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b052dee.337634aa.4b052def.a0cc6680/?me_id=1210725&item_id=10063838&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffishing-you%2Fcabinet%2Fitem020%2F4940764051770-a_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント